LATAR BELAKANG

Setelah dua puluh lima tahun berjalan, perkembangan demokrasi Indonesia era reformasi perlu ditinjau ulang. Jauh sebelum masa Pemilu 2024, para pemerhati Indonesia menilai perkembangan demokrasi di negeri ini mengalami gerak mundur. Berbagai persoalan dan kekisruhan di sekitar Pemilu yang baru saja berlangsung dapat dilihat sebagai puncak gunung es dari kedalaman tendensi degeneratif dalam gerak laju demokrasi kita.

Terdapat jarak yang kian lebar antara ideal-ideal demokrasi yang dikehendaki dasar filosofi negara (Pancasila) dengan kenyataan demokrasi yang dikembangkan. Demokrasi yang diidealisasikan Pancasila adalah demokrasi permusyawaratan dengan cita kerakyatan, cita deliberatif (dalam kesederajatan), cita hikmat-kebijaksanaan dan cita keadilan sebagai wahana penguatan negara persatuan (yang mengatasi paham perseorangan dan golongan) dan negara kesejahteraan (yang berorientasi keadilan sosial). Dalam kenyataannya, cita demokrasi seperti itu terdistorsikan dan terlumpuhkan oleh hambatan-hambatan kultural, institusional, dan struktural.

Pada ranah kultural, perangkat keras (prosedur demokrasi) telah dicoba didemokratisasikan—kendati belakangan mundur kembali, tetapi perangkat lunak—budaya demokrasinya—masih tetap nepotis-feodalistis. Keterlibatan warga dalam politik tak dibarengi tingkat literasi yang memadai sebagai basis rasionalitas politik, kekuatan artikulasi dan argumentasi serta pembentukan nalar publik yang kritis. Pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritokrasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan sebaliknya cenderung diikuti mediokrasi (pemerintahan orang-orang semenjana). Perluasan partisipasi politik beriringan dengan perluasan partisipasi korupsi.

Demokrasi yang hendak memperkuat cita-cita republikanisme dan nasionalisme kewargaan (civic nationalism) justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme. Politik sebagai teknik mengalami pencanggihan, namun politik sebagai etik mengalami kemunduran. Dengan meluluhnya dimensi etik, Indonesia sebagai bangsa majemuk kehilangan basis dan simpul rasa saling percaya. Tanpa basis integritas, cita persatuan bisa menjelma menjadi persatuan.

Pada ranah institusional, rancang bangun demokrasi konsensus (permusyawaratan)--sebagai simpul integrasi sosial bagi kebangsaan majemuk dan simpul solidaritas sosial dalam kebangsaan dengan ragam ketimpangan—telah bergeser menuju trayek demokrasi majoritarian bernuansa liberal, tanpa memenuhi prasyarat yang ditekankan oleh para pemikir liberalisme klasik. Prasyarat yang dimaksud adalah rule of law, meritokrasi dan akuntabilitas. Yang terjadi di sini, rule of law ditepikan rule by law; meritokrasi ditepikan mediokrasi; akuntabilitas ditepikan kleptokrasi dan personalisasi kekuasaan.

Dalam pergeseran rancang bangun demokrasi tersebut, pelembagaan demokrasi era reformasi terlalu menekankan pada kekuatan alokatif (sumber dana) ketimbang kekuatan otoritatif (kapasitas manusia). Demokrasi padat modal melambungkan biaya kekuasaan, mengakibatkan perekonomian biaya tinggi (high cost economy), dan merebakkan korupsi. Sistem demokrasi prosedural yang menekankan keterpilihan individu dalam sistem Pemilu yang padat modal telah merusak prinsip-prinsip kesetaraan politik dan kesetaraan kesempatan, yang melahirkan demokrasi degeneratif di bawah tirani oligarki. Di bawah tirani oligarki, pilihan kebijakan dan tindakan pemerintahan terdistorsikan komitmennya untuk melaksanakan misi negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Demokrasi yang hendak memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang. Perkembangan demokrasi era reformasi cenderung mengukuhkan apa yang disebut Joseph Schumpeter (1947/1994) sebagai “demokrasi elitis”. Dalam pandangannya, demokrasi elitis mengerdilkan demokrasi sebatas metode prosedural, melupakan substansi yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan atau perbaikan nasib rakyat. Demokrasi hanyalah seperangkat prosedur sebagai wahana keputusan diambil dan kebijakan dihasilkan.

Kedua, konsep politik dianalogikan dengan konsep ekonomi pasar. Kompetisi politik berhubungan erat dengan kompetisi ekonomi. Demokrasi elitis menempatkan demokrasi sebagai arena kompetisi bagi elit terbatas dan teratas. Politisinya pengusaha, wakil rakyatnya saudagar, voternya konsumen.

Ketiga, demokrasi elitis berbeda tipis dengan sistem totalitarianisme sebatas bahwa pemimpin dari demokrasi elitis diajukan sementara dalam sistem kediktatoran berdasarkan pemaksaan. Keempat, rakyat umum memiliki peranan minimal. Rakyat hanya datang ke pemilu untuk memilih wakilnya, namun mereka tidak dapat “menentukan” dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Visi dan komitmen politik terjebak dalam tekanan orientasi jangka pendek dengan muara arus kebangsaan dan kenegaran yang tak menentu. Pilihan dan program pembangunan tercegat dalam kubangan kedaruratan lima tahunan, yang harus dibayar mahal dengan kerusakan berkelanjutan. Pembangunan Nasional dijalankan secara kontradiktif. Tren perkembangan global menuju otomatisasi, ekonomi pengetahuan, perampingan pemerintahan, perubahan iklim, penggunaan energi hijau, dan perluasan kesenjangan sosial, memerlukan respons perencanaan berjangka panjang berkesinambungan. Namun, orientasi politik dan visi teleologis politik kita justru tertawan oleh tekanan aji mumpung berjangka pendek.

Pada tingkat struktural, demokrasi politik tak berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Kesenjangan sosial makin lebar karena pengabaian prinsip keadilan dalam redistribusi harta, kesempatan dan privilese sosial. Selain itu, Indonesia dengan potensi sumberdaya alam yang berlimpah justru tak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara berdaulat.

Kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi majoritarian bercorak ”liberal” tanpa menyesuaikannya secara saksama dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia justru dapat melemahkan demokrasi. Sementara demokrasi menghendaki derajat kesetaraan dan kesejahteraan, pilihan desain demokrasi kita justru sering kali memperlebar ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Situasi ini kian memburuk dengan menguatnya penetrasi neoliberalisme yang memperkuat individualisme dan memaksakan relasi pasar dalam segala bidang kehidupan. Kekuatan demokrasi perwakilan menjadi lumpuh ketika kepentingan minoritas pemodal lebih aktif dan ampuh mengendalikan politik daripada institusi-institusi publik.

Demokrasi tidak lagi menjadi sarana efektif bagi kekuatan kolektif untuk mengendalikan kepentingan perseorangan, malahan berbalik arah menjadi sarana efektif bagi kepentingan perseorangan untuk mengontrol institusi dan kebijakan publik; res publica (urusan umum) tunduk di bawah kendali res privata (urusan privat). Banjir uang yang mengalir ke dunia politik hari ini membawa polusi pada demokrasi dan kehidupan publik. Hampir segala nilai dikonversikan pada nilai uang. Kepentingan investor nyaris selalu dimenangkan ketika nilai kebajikan sipil dan ideal kewargaan tak memiliki sarana efektif untuk mengekspresikan diri. Hubungan politik digantikan oleh hubungan konsumtif. Politik mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi. Dengan konsumerisasi, branding recognition lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi dengan menempatkan aku dan kami di atas kita, yang melumpuhkan keadaban dan kebajikan publik.

Demokrasi padat modal di tengah mayoritas penduduk miskin juga cenderung memenuhi nubuat keburukan demokrasi yang dikuatirkan oleh Aristoteles. Dalam pandangannya, dalam demokrasi dengan kaum miskin yang besar, pemerintahan mudah jatuh pada logika kerumunan. Bagi kaum miskin "terlalu sedikit yang dipertaruhkan" (too little to lose). Mereka cenderung tidak bisa “berinvestasi” untuk kebaikan jangka panjang. Hak suara bisa mudah dipertukarkan dengan kepentingan segera. Sebaliknya, pemerintahan juga sangat riskan bila dikuasai segelintir oligarki. Oligarki hartawan, menurutnya, “terlalu banyak yang harus dilindungi” (too much to protect). Yang ideal, menurut Aristoteles adalah suatu “polity” dengan dukungan kelas menengah terdidik yang besar. Di sini, rasionalitas dan keseimbangan politik terjaga dengan nalar dan keterlibatan aktif warga dalam mengemban hak dan kewajiban kewargaan.

Masalahnya, Indonesia dengan mayoritas penduduk tergolong miskin tidak bisa menunggu kehadiran kelas menengah yang besar untuk mengusung pemerintahan. Yang bisa dilakukan adalah memasang sabuk pengaman, agar dalam kehadiran kaum miskin yang besar demokrasi tak terjerembab pada pragmatisme kerumunan atau dikendalikan oleh oligarki.

Semua persoalan tersebut mengisyaratkan perlunya usaha kontekstualisasi dalam mengembangkan demokrasi. Demokrasi harus beranjak dari kondisi sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-budaya dan sosio-psikologis yang spesifik dan berusaha untuk mengatasi tantangan kondisional itu. Oleh karena tidak bergerak di ruang hampa, maka pengadopsian demokrasi juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan realiatas sosio-historis, moral-kebudayaan (habitus), dan ideal-ideal kemasyarakatan.

Dengan demikian, meskipun ada kesamaan secara prinsipil, demokrasi itu tidaklah berwajah tunggal, melainkan menampilkan dirinya secara beragam, karena harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu agar dapat mengakar dalam beragam jenis masyarakat. Dalam ungkapan Michael Saward disebutkan:

Democracy must be adapted to context in order to take root in that context. It will have to be Islamic democracy, or Chinese or Senegalese democracy. Just what these prefixes mean will no doubt remain highly contestable. But the key point is that, if democracy is to continue to spread, it will need to continue to adapt to diverse cultural contexts... the serial ‘indigenization’ of democracy represents its future (2003: 114).

Dengan argumen Saward itu, adalah mungkin dan bahkan seharusnya bagi bangsa Indonesia untuk mengadaptasikan bentuk dan model demokrasi yang sesuai dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia sendiri. Dalam kaitan itu, prinsip dan model tata kelola kelembagaan sosia-politik tidak bisa dipungut sembarangan atau sekadar copy paste dari pengalaman bangsa-bangsa lain.

Pada musim semi tahun 1990, sekitar dua lusin ahli konstitusi, hukum dan hakim dari dunia Barat berkumpul di Praha dalam rangka membantu pembuatan draft konstitusi baru bagi negara-negara Eropa Timur dengan memasukan nilai-nilai dan tata kelola yang berlaku di dunia Barat. Akan tetapi, tanpa pemahaman terhadap kompleksitas struktur sosial dan pengalaman belajar sosial dari masyarakat yang bersangkutan, instalasi tata kelola baru itu terbukti tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berdasarkan pengalaman tersebut Clayton M. Christenson (2019) menyimpulkan bahwa “Institusi sosial itu merefleksikan nilai masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu, membangun institusi yang kuat tidaklah sesederhana “mengekspor” apa yang bisa berjalan di suatu tempat ke tempat lain.”

Para pendiri bangsa Indonesia menghayati sepenuhnya realitas kebangsaan Indonesia dan mencoba merancang sistem pemerintahan sendiri yang kompatibel dengan konteks keindonesiaan. Setidaknya ada dua isu utama yang harus ditangani politik dan demokrasi dalam kerangka transformasi bangsa. Pertama, kenyataan Indonesia sebagai bangsa majemuk, yang mengisyaratkan tantangan bagaimana mengembangkan demokrasi inklusif, yang bisa memberikan rekognisi dan akomodasi bagi keragaman individu, keragaman golongan, dan keragaman teritorial. Kedua, kenyataan Indonesia sebagai masyarakat pasca-kolonial dengan beragam bentuk kesenjangan sosial, yang mengisyaratkan tantangan perlunya mengupayakan kesetaraan politik dan kesetaraan kesempatan (demokrasi politik) yang bersejalan dengan paritisipasi dan emansipasi di bidang ekononomi (demokrasi ekonomi).

Para pendiri bangsa menyadari bahwa kunci utama untuk menghadapi kemajemukan Indonesia secara sosial-budaya dan sosial-ekonomi itu memerlukan penguatan semangat kekelurgaan (gotong-royong). Dengan semangat persatuan-kekeluargaan itulah mereka berjuang meraih kemerdekaan dan membentuk negara-nasional, dan dengan semangat itu pula demokrasi diarahkan untuk mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rancang bangun demokrasi kita sepatutnya diletakkan dalam semangat itu.

Tujuan

Diskusi Publik ini diharapkan dapat mendiskusikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara kritis atas perkembangan demokrasi di era reformasi

2. Mengidentifikasi sisi-sisi negatif dan sisi positif dari pelaksanaan demokrasi era reformasi

3. Mengajukan berbagai solusi demi perbaikan demokrasi Indonesia

4. Mencari pilihan-pilihan demokrasi yang lebih sesuai dengan konteks keindonesiaan

5. Menawarkan langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan untuk menata ulang demokrasi Indonesia.

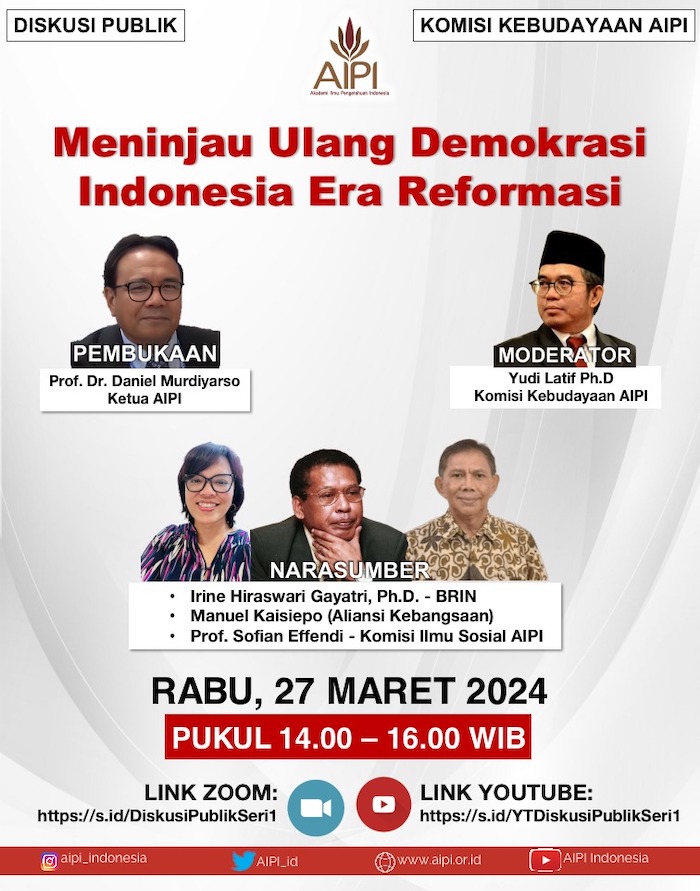

| AGENDA | ||||

| SESI PEMBUKAAN | Pemutaran video profil Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) |

WAKTU 01.52-02.00 PM (GMT +7) |

||

| KATA PENGANTAR | MC: Pepi Oktayani (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)) |

WAKTU 02.00-02.05 PM (GMT +7) |

||

|

SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN DISKUSI |

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) |

WAKTU 02.05-02.15 PM (GMT +7) |

||

| DISKUSI |

WAKTU 02.20-04.00 (GMT +7) |

|||

| PENGANTAR DISKUSI |

Moderator: Yudi Latif Ph.D. (Komisi Kebudayan AIPI) |

|||

| NARASUMBER 1 |

Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D. (Badan Riset dan Inovasi Nasional) |

|||

| NARASUMBER 2 |

Manuel Kaisiepo (Aliansi Kebangsaan) |

|||

| NARASUMBER 3 |

Prof. Sofian Effendi (Komisi Ilmu Sosial AIPI) |

|||

| REKAMAN VIDEO |

Penyelenggara